| 新ひだか町福祉教育推進協議会と新ひだか町社会福祉協議会主催による、 新ひだか町福祉教育研修会を開催しました。 |

| 初めに、第22回子どもの描く福祉の街づくりコンクールの表彰式を行いまし た。 |

|

| 2009年 |

| 平成21年度 新ひだか町福祉教育研修会 |

| 平成21年11月23日(日) 新ひだか町公民館 |

| 新ひだか町福祉教育推進協議会と新ひだか町社会福祉協議会主催による、 新ひだか町福祉教育研修会を開催しました。 |

| 初めに、第22回子どもの描く福祉の街づくりコンクールの表彰式を行いまし た。 |

|

| 町内の小中高校の10校から76作品の応募の中から、下記の通り、 |

| 新ひだか町長賞、新ひだか町教育委員会教育長賞、 |

| 新ひだか町社会福祉協議会長賞、新ひだか町福祉教育推進協議会長賞、 |

| 新ひだか町共同募金会長賞、ボランティア連絡会長賞を表彰しました。 |

| 【高等学校の部】 | ||||

| 表彰 | 作品 | 学校 | 学年 | 受賞者 |

| 新ひだか町長賞 | 私が与えられたもの・・・ | 北海道静内農業高等学校 | 2年 | 稲葉千裕 |

| 新ひだか町教育委員会教育長賞 | 不安と緊張のボランティア | 北海道静内農業高等学校 | 1年 | 大江 空 |

| 新ひだか町社会福祉協議会長賞 | 大切なこと | 北海道静内高等学校 | 1年 | 松岡里美 |

| 新ひだか町福祉教育推進協議会長賞 | 地元の汚れ | 北海道静内農業高等学校 | 2年 | 岩佐香奈美 |

| 新ひだか町共同募金会長賞 | 高校入学と共に | 北海道静内農業高等学校 | 1年 | 壁谷愛歌 |

| ボランティア連絡協議会長賞 | ボランティアの影響 | 北海道静内農業高等学校 | 1年 | 池田美里 |

| 【中学校の部】 | ||||

| 表彰 | 作品 | 学校 | 学年 | 受賞者 |

| 新ひだか町長賞 | いじめ | 静内第二中学校 | 2年 | 塚田朱音 |

| 新ひだか町教育委員会教育長賞 | 大切なマナー | 静内第二中学校 | 1年 | 小原桃花 |

| 新ひだか町社会福祉協議会長賞 | ボランティア | 静内中学校 | 3年 | 今 安奈 |

| 新ひだか町福祉教育推進協議会長賞 | 生きる!!と言う大切さ | 静内第二中学校 | 1年 | 小倉彩香 |

| 新ひだか町共同募金会長賞 | 介護疲れによる事件 | 静内第二中学校 | 3年 | 岩淵真菜 |

| ボランティア連絡協議会長賞 | 自殺をする前に・・・ | 静内第二中学校 | 1年 | 本庄実幸 |

| 【小学校・高学年の部】 | ||||

| 表彰 | 作品 | 学校 | 学年 | 受賞者 |

| 新ひだか町長賞 | なんで? | 鳧舞小学校 | 5年 | 佐藤美月 |

| 新ひだか町教育委員会教育長賞 | ノーマライゼーション運動会 | 桜丘小学校 | 6年 | 平野有利弥 |

| 新ひだか町社会福祉協議会長賞 | もっと、きれいになあれ! | 山手小学校 | 4年 | 土井唯華 |

| 新ひだか町福祉教育推進協議会長賞 | 点字を勉強して | 桜丘小学校 | 4年 | 酒井駿太郎 |

| 新ひだか町共同募金会長賞 | かんご体験 | 高静小学校 | 6年 | 三浦楓子 |

| ボランティア連絡協議会長賞 | 傷害のある人 手をつないで 助けたい | 春立小学校 | 6年 | 久保絢子 |

| 【小学校・低学年の部】 | ||||

| 表彰 | 作品 | 学校 | 学年 | 受賞者 |

| 新ひだか町長賞 | つかれたボランティア活動 | 鳧舞小学校 | 3年 | 大谷 海 |

| 新ひだか町教育委員会教育長賞 | 海ひん公園がきれいになってよかった | 鳧舞小学校 | 3年 | 近藤 心 |

| 新ひだか町社会福祉協議会長賞 | ボランティア活動 | 鳧舞小学校 | 3年 | 成田啓悟 |

| 新ひだか町福祉教育推進協議会長賞 | 楽しかったボランティア活動 | 鳧舞小学校 | 3年 | 馬場航洋 |

| 【養護学校の部】 | |||

| 学校は全て北海道平取養護学校静内ペテカリの園分校です。 | |||

| 表彰 | 作品 | 学年 | 受賞者 |

| 新ひだか町長賞 | くつ | 中学部3年 | 山口大貴 |

| 新ひだか町教育委員会教育長賞 | にいかっぷ | 高等部1年 | 谷口千春 |

| 新ひだか町社会福祉協議会長賞 | みんくるへ行ったよ! | 高等部1年 | 田中 諒 |

| 新ひだか町福祉教育推進協議会長賞 | ゲオ レンタルは100円 | 高等部1年 | 堀田拓也 |

| 新ひだか町共同募金会長賞 | バス遠足でレコード館に行きました | 高等部1年 | 田上 茜 |

| ボランティア連絡協議会長賞 | アンサバおいしかった | 高等部1年 | 中山哲也 |

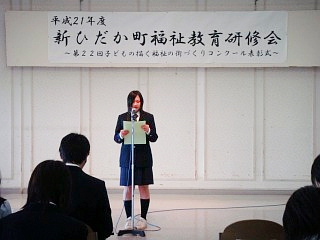

| 表彰式の最後に、高等学校の部で新ひだか町長賞を受賞した、 北海道静内農業高等学校の稲葉千裕さんが受賞作品を朗読しました。 |

|

| 稲葉さんの作品は下記のとおりです。 |

| (読みやすいように改行し、また洋数字にしています。) |

「私が与えられたもの・・・」北海道静内農業高等学校 2年 稲葉千裕 |

私は静内農業高校で馬研究班という研究班に入っています。 普段はペテカリ分校さんとの乗馬交流を中心に活動しています。 その研究班の仲間と、今回の夏休みに浦河町で行われた「いけまぜ夏フェス」 という障がい者と一緒に行うキャンプに参加してきました。 この「いけまぜ」という名前は「生きる」と「混ぜる」を掛け合わせた造語で、障が い者と健常者の壁を取り払い、みんなごちゃまぜになって楽しもうという意味が あります。 毎年色々な場所で行っており、今回は11回目だったそうです。 私たちは馬を使ったイベントを用意しました。 それは乗馬と馬車です。 いけまぜに参加した子の中には馬が好きな子、馬を怖がる子、1人で馬に乗る のは難しいほど重い障害を持った子など様々な子がいました。 障がい者の家族の方は、 「この子は乗れないよね。」 など笑いながら言っていましたが、心の中では子供に乗らせてあげたいと思って いるんだろうなと思いました。 そんな子や家族の方の喜ぶ姿を見たいと思い、私達は馬研究班の普段の活動 を生かし、ボランティアの人が障がい者をだっこして乗る二人乗りをすすめました。 すると、何人もの人から 「この子がこんな風に馬に乗れるなんて思ってなかった。」 など、こっちも嬉しくなるような言葉を言ってもらえました。 私はその時、この子たちにとって今回の事がリハビリや楽しみ、思い出になって くれれば良いなと思っていました。 乗馬以外にも私の心に残ったことはたくさんありました。 それはある車椅子に乗った1人の男の子が私達、馬研究班の集まっているとこ ろにやって来て、トマトを一つずつくれました。 この子を見て何でこんなに優しいんだろう?健常者の中に悪い人はいっぱいい る。 なのに障がい者の子はほとんどの子が優しくて、明るくて、楽しそうで生き生き してるなと思いました。 私はこの子たちが少しうらやましく感じました。 あと、もう一つは障がいを持った子は自分でできないことをやろうという気持ち が強いということに気が付きました。 自分は普段、できないことを人にまかせてしまう面が多いし、他の人を見ていても 「めんどくさい」など言ってやることをやらない人がいます。 しかし、障がい者の子たちはやれること一つ一つ自ら挑戦したり、そのことを一 生懸命やっていたのです。 その姿を見て、私も、今やらなきゃいけないこと、今しかできないことを今のうちに やろうと思いました。 この子たちが私に与えてくれたものはたくさんあるけれど、私はせっかく与えて くれたものをこわさない ようにこれからの人生に生かしたいと思いました。 そして、自分のために何かをするのではなく、誰かのために何かをする目標にこれ からもたくさんのボランティア活動に参加したいなと思いました。 そして、私のボランティア参加によって1人でも多くの人が笑顔になれればいいな と思いました。 |

| ワークショップ | |

| ワークショップは、子どもと学生が 「我ら発!わたしの未来づくりプロ ジェクト」を行いました。 |

|

| 大人と先生は、「未来づくりサポー ターとしての在り方」を行いました。 小グループに分かれ、「いじめ問題」 などの題材を協議し発表しました。 |

|